本日の読書メモ📝

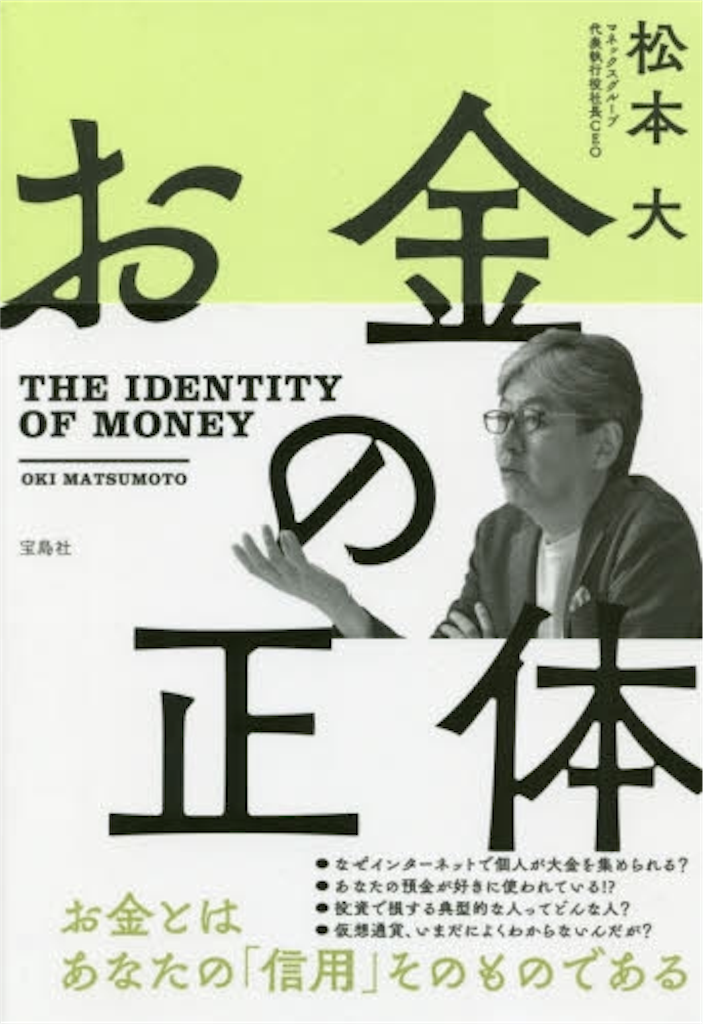

『お金の正体』 松本大

金融というとよくわからないことが多いし日本だとお金の教育はあまりしてくれない。

この本では簡単にお金ってどんなもの?ということが松本さんの言葉で書かれている本

金融業界で長年活躍している人の言葉なので、本質をしっかりと掴んだ内容になっています。

自分の親や先生にお金って何?って聞いてみてわからなかった時これを読んでみるといいかもしれない

本書の主張

お金というものは自分自身のことである

使い方を学ぶことでよりより生き方が出来るツールだ

お金の3つの側面

お金には3つの側面がある

- 信頼

- 価値

- 想い

これらの要素を持っているから我々は長い歴史の中でお金と何かを交換することで生活することにしたのである。

具体例を挙げてみる

- 私たちはお金持ちの人を割と信用する

- お金がないと不安だから貯金をする

- 自分が好きだど思うことにお金を使う

ざっと言えば、お金は人のステータスを数字ではかるツールとして役に立っている

もちろん、それが全てではないけど

日本人はよく貯金大好きという文化について

よく日本人の話をすると貯金が大好きなイメージがある

そもそも、なんでそんなに貯金が好きなのだろう?

それは日本の国土が狭いため、いかに他者よりも財産を持っているかということが生きていくために重要だったからなのだ

貯金大好きなのはいまに始まったことでもなく脈々と受け継がれてきた文化的な側面が大きい

強いアメリカを支えるフロンティアスピリッツ

逆にアメリカや大陸系の人たちは自分たちが開拓者だったため土地を開墾すればするほど自分たちの財産を増やすことが出来た

いわゆるフロンティアスピリッツってやつ

だから貯金するよりも自分の力が何かを獲得していくということが大事だという文化があるのだ

資本主義社会としては後者のルールで社会が成り立っているので、この文化的な違いを意識することはとても大事だと思う。

ロスチャイルドはなぜ大金持ちになったの?

世界的に有名な一族であるロスチャイルド家は金融の力で大金持ちになった。

その力の源泉となっていたのは世界中に張り巡らせだ情報のネットワークだ

そして誰よりもいち早く儲かる情報を自分で囲うことで力を発揮した。

それは今の時代でも結構有効で投資の世界なんかはそういうお金が動くニュースには敏感なのはこういった理由がある

面白いのは一般的報道されているニュースがほとんどということ、なので推理小説の探偵のようにニュースを読むのも面白いかもね

お金という概念は変化している

ネットの普及によって情報を握っていた権力者たちの力が弱くなったと思う

あとは自分の持っているリソースを他人と分け合うことでよりよい生活をしようと考える人が増えてきた。

ということは権威に基づいたお金の価値というものが変化してきたということだ

以前は秘密を守り自分たちの権力をいかに強くするかというゲームだったが、今度はいかに人を巻き込んでコミュニティ自分のコミュニティを作るかということにシフトしてきた

わかりやすい例で言えばYouTuberみたいな人はそういった新しい考え、仕事のあり方として成立しているよね。

少し気をつけないといけないのは、人気になっても自分の力は劇的に大きくはならないということ

信用はとても大事ものだから、自分が何が間違えそうになった時に止めてくれるセーフティを持っておくのも必要だと思う。

そういう意味では浪費することイコール使ったからお金が儲かるではないことは気をつけよう

結論

結論として、お金とは自分がどんな風に生きていくのかをみる鏡みたいなものだと思う。

どんなふうにお金を使うのかはひとの自由だけど、人のためのお金を使うということが良いと僕は思う。